امتازت شعوب كثيرة بالوله بلغتها والتدفؤ بمنطوق كلامها وشكل حروفها، لكن يندر أن نقع على لغة وكتابة لاقت القدر الكبير من التعلق وإنزالها المكان القدسي الذي أخذته العربية، لدى الشعوب العربية والإسلامية، ويندر للغة وكتابة أخرى جمعت بين المنزلتين، الدينية والدنيوية كتلك التي حازته العربية، بديمقراطية العشق والوله في فضاء ورحاب كتاب الله، فلو أردنا أن ننخل العربي عن الفارسي عن الأفغاني عن التركي عن الكردي عن الأمازيغي، ممن أوقفوا حيواتهم على خدمة العربية وكتابتها، لما استطعنا أن نقيم موازين الفصل ولا الفضل فيما بينهم.

لقد تعلقت الشعوب والأقوام الإسلامية بالكتابة العربية، و استنطقوا حروفها، معاني ومدلولات، استنبطوا لها مما فيهم، تآويل، ورموز مرمزة، وحمائل سحرية، وشفائية، وقدرات روحانية.

لا غرابة إذاً، أن يضفي العرب على كتابتهم ـ حامل نصهم الديني ـ مناشىء أسطورية، وطلاسم سحرية، جعلوا مبتدأها في آدم عليه السلام، والبعض يرجعها إلى إسماعيل بن إبراهيم، وأخر ثبتوه في قوم أبجد هوز، أو أرجعوها لثلاثة: مرامر بن مرة، و أسلم بن سدرة، وعامر بن جدرة، وغير ذلك مما تبدى للمخيال من عوالم خارقة.

على مدى قرون زمنية تلاقت من حول الكتابة العربية أقلام ومحابر شعوب، وأقوام، وازدهرت في محرابها حضارات وتلونت، وتخاصمت فيها ثقافات، وتآلفت، وتضافت عليها جهود لغويين وفنانين يجودونها نطقاً وشكلاً بملامح من خصوصياتهم، يستنبطون منها تصاوير لأرواحهم، فيها، ومنها، وعليها.

تبدأ المغامرة الكبرى، للحرف والكتابة العربية ـ التي نعرفها اليوم ـ مع نزول أول آية للقرآن الكريم: {اقرأ … باسم ربك الذي خلق … الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لا يعلم …}

لم تكد دولة “يثرب” المدينة، تبدأ حبواتها الأولى حتى كان صار للكتابة، و كتاب الوحي، دورهم المؤسس لحضارة تتأسس على غير السائد الذي كان، بمرجعية تدوين الوحي الإلهي.

وحي برسالة، وأمر بعقيدة، ودولة دين تبدأ بالتدوين بالقلم، والعرب أمة شفاه، تنطق لغة عالية الكثافة، والغنى، لكنها بدون قلم يرقى إلى مراقي لغتها. إذ كانت السريانية/الآرامية، وسيلة الكتابة والتدوين في الشرق الأدنى منذ القرن الثاني للميلاد، وظلت كذلك إلى القرن السابع حين تم تعريب الدواوين لغة وكتابة.

منذ بداية تشكل ممالك المدن السومرية في “ميزوبوتاميا”، والفرعونية في مصر كانت الكتابة حرفة/مؤسسة مقدسة، من اختصاص الكهنوت، وامتيازاً لفئة خاصة في هرم السلطة دون مجتمع العامة، واعتبرت من أسرار الآلهة ومفاتيح السلطة والحظوة، وظلت هكذا زمناً.

ي دولة الإسلام، غدت الكتابة واجباً دينياً لعامة المسلمين بالنص { اقرأ باسم ربك … الذي علم بالقلم …} وحقاً مشاعاً بديمقراطية فسحة الإيمان. ولنا في المسألة الفقهية التي شرعها الرسول (صلى الله عليه وسلم) افتداء أسرى “بدر” من قريش، مقابل تعليم المتعلم منهم، عشرة من أبناء المسلمين، دلالة على أهمية الكتابة وحجم اهتمام الرسول، بعلم الكتابة لجهة تدوين الوحي، وبناء الدولة، بإشاعة ديمقراطية مهنة/حرفة، تقطع مع الماضي في مجتمع الدولة الجديدة، لتبدأ رحلة الألف ميل بتدوين/نقل كلام الله من الصدور إلى الصحائف و اللخف والعظام والرقاع والأوراق؛ حتى تبدت في شكل الكتاب الأجمل والأكثر تزويقاً القرآن الكريم.

أدت كتابة القرآن إلى إعلاء شأن الكتابة والكاتب، كما شكل تجميع “عثمان بن عفان” للمصحف، في نسخ معتمدة شرعية توزع على الأمصار، نقلة وخطوة مؤسسية، تستجيب وتطور الدولة بنية وحدوداً.

منذ أن دخلت الإسلام أقوام غير عربية، وانتشر الصحابة في الأمصار، غدا حفظ النص الديني ليس واجباً شرعياً ـ وحسب ـ بل ضرورة مدينية دولتية محدثة، فالقرآن، كلام الله، غدا دستور الدولة التي ما تنفك، تتوسع حدودها وتنأى عن المركز أطرافه. كان لا بد من جمعه، فاسند أمر جمع الكتاب إلى أهم كتاب الوحي؛ لعظم المهمة وثقل الأمانة، يقول “زيت بن ثابت”: “فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والعسب و … وصدور الرجال، والله لو كلفوني نقل جبل لما كان أثقل علي من ذلك.”

ومع تطور الحياة في مجتمع الدولة الإسلامية الأولى، كان لا بد للعربية أن تتطور من لغة الشعر والخطابة الشفوية، إلى لغة الدولة المدونة، من لغة النخبة إلى لغة المجتمع المسلم بأسره، من لغة البادية والجزيرة المنعزلة بجغرافية الصحراء والرعي إلى لغة التواصل مع أمم وأقوام وجغرافيات متنوعة، لغة للاجتهاد والتفسير والفقه والمجادلة في مسائل الدين، لغة تقيم موازينها في المعنى والمبنى بما تقتضيه الضرورات، وأول الضرورات حفظ النص الديني بالتدوين، واستقرار الدولة بالوحدة المرجعية الدينية والزمنية، فكان لا بد والحال هذه أن يتطور حامل المرجعية/الشرعية، أي الكتابة العربية باعتبارها حامل كتاب الله، مؤسسة دستور دين الدولة، ودولة الدين.

لن يتكرر في التاريخ سرعة وتعدد وتنوع مديات التطور التي حدثت للكتابة العربية، عن أصولها السامية الآرامية السريانية بخط الجزم النبطي، أو المسند الحميري القرشي، إلى شكل كتابة تفتقت عن ذخائر لاقت بالارتقاء، التطور السريع، والانتشار الكبير لدولة المسلمين.

في الكوفة وفي الفضاءات المجاورة “لأور”، و”أوروك”، السومريتين، حيث شهدت الكتابة الأولى “المسمارية” نشوءها، قبل ثلاثة آلاف سنة من الميلاد، ومن حيث ابتدأت الإنسانية خطوتها الأولى في مغامرة تدوين معارفها، وقلقها الروحي على ألواح فخارية طينية، وفي أختام أسطوانية في شكل تصويريات، ألهمت مصورين وحفاريين ولا زالت.

في الكوفة، المعسكر الأول للمسلمين خارج جزيرتهم العربية، قبل أن يصبحوا قوة إقليمية، إمبراطورية، خطت الكتابة العربية “الخط” غزوتها الخاصة بها، بالانتقال المرن من التقشف البدائي البسيط إلى التألق الروحاني والحضاري بأشكال ووتائر تليق بأعظم دولة وأمة، وأوسع أخلاط بشرية، وذخائر تتراكم، وستتراكم على مدى جغرافيا تمتد من الصين إلى شبه الجزيرة الأيبيرية الحديقة الخلفية لأوربا المسيحية.

دأت تحولات الحرف العربي عن الشكل التربيعي الذي تكلس فيه قرينه الآرامي السرياني؛ لأنه تحجر في مهنة الكهنوت وبيروقراطية الدواوين، لغة وكتابة تحتكرها نخبة النخبة، لضرورات نمو وتطور الحاجة المجتمعية في دولة إمبراطورية فتية ما تنفك تتوسع وتتنوع.

في دولة الإسلام تطورت الكتابة العربية بالتحرر من جذرها التربيعي الآرامي، بالاستدارة والليونة التي تطلق اتصال الحروف من أسار الشكل الثابت الممدود، فأحدثت تطوراً في شكل الحرف وأشكال اتصالها، هيكل الكلمة، وهندسة الكتابة.

تطور استدعته حاجة الدولة إلى المركزية والوحدة والاستقلالية، في العهد الأموي؛ إذ كانت القلاقل والتمردات تهدد الدولة من الصحابة وأبنائهم، وخاصة في مكة والمدينة، وشيعة علي في الكوفة والسواد. كانت الدواوين لغة وكتابة سريانية آرامية ويونانية وبيزنطية لأكثر من نصف قرن من عمر الدولة.

مر “عبد الملك بن مروان”، (ولي سنة 65 هجرية) بتعريب الدواوين لرفع هيبة الدولة، والقضاء على التمردات. حاصر مكة ورماها وقتل “عبد الله بن الزبير”، وهو الذي كان أكثر خلفاء بني أمية تفقهاً، وتلاوة للقرآن، وأرقهم مشاعر، وحين ولي الخلافة أصبح أشدهم حزماً وسلطاناً، كان يقرأ القرآن حين أبلغ بالبيعة له بالخلافة، فأغلق الكتاب وقال قولته المشهورة: “هذا فراق بيني وبينك”. وهو صاحب: “شيبني اعتلاء المنابر، وخوف اللحن”، إليه ـ عبد الملك ـ وإلى والي الأمويين “الحجاج بن يوسف الثقفي” وإلى النحوي “أبو الأسود الدؤلي” ( توفي 688م) يعود الفضل في تطوير الكتابة العربية بالتنقيط، والتشكيل لإزالة الإعجام، ومعالجة أحرف العلة الناقصة، قبل أن يأتي مخترع عروض الشعر “خليل بن أحمد الفراهيدي” ليحل مشكلة النقاط البديلة، بحفظ نقاط “الحجاج” و”أبي الأسود” للتمييز بين الحروف المتشابهة، واضعاً مكان حروف العلة، ثمانية حركات: الكسرة والفتحة و … الخ … ولا زالت إلى اليوم.

فتحت النظم التي أدخلها “الفراهيدي” (المتوفى سنة 786م) الوقوف على سر صناعة الورق منتصف القرن الثامن الميلادي (القرن الثاني الهجري) بعد فتح “سمرقند”، في تنوع آفاق الكتابة بعدما أطلق “قطبة المحرر” “الخط المقور” من أسار التقشف الجامد، فتحت الباب واسعاً أمام كاتب العرائض في الدواوين عن شؤون العامة من مرتادي قصور الوزراء “علي بن محمد بن مقلة” أن يسخر معارفه الدقيقة بعلم الهندسة، وخبرته في معضلات الكتابة الرسمية والعملية، أن يستنبط أقلاماً جديدة، أرسى بها قواعداً ونظماً لفن الخط على أساس علمي مدروس.

جودها أكثر، من بعده،”ابن البواب” صاحب الخط المنسوب الفائق بداية القرن الثالث المهجري. وبالتحسينات التي أدخلها “ياقوت المستعصمي” من بعدهما تشكل فضاءً جود عليها الخطاط المسلم تحسيناته، وإضافاته في الأمصار الإسلامية: في العراق و فارس ومصر وشمال أفريقيا والأندلس، ومن ثم العثمانيون بمهاراتهم وفنونهم بالتزويق والتجديد والإحسان.

لا ندري ما الذي كان يدور في خلد “الوزير ابن مقلة”، الشخصية الإشكالية بامتياز، وهو يستولد الحرف العربي نظماً، وأشكالاً، مجودة ومحسنة، وضع لها ضوابط تستقيم والمعايير الهندسية مقاييس وأوزان ـ ولم تندمل جراحه بعد ـ حتى كان يتدرب على الخط باليسرى، بنفس دقة اليمنى، التي أمر بقطعها الخليفة العباسي “الراضي” (322 ـ 329 هجرية)، وهو ينوح: “يد كتبت بها كذا وكذا مصحفاً، وكذا حديثاً، لرسول الله، ووقعت بها كتباً إلى الشرق والغرب تُقطع كما تقطع أيدي اللصوص.”

كما لا نعرف لماذا في عهد هذا الخليفة بالذات، بدأت عصمة الخلافة تتلاشى، والرايات البويهية تلاقي من الشرق الرايات الفاطمية، وقرامطة البحرين، ينتهبون الكعبة ويستولون على الحجر الأسود لمدة 20 عاماً. بعدما كان سلفه، “المقتدر” قد رفع “الحلاج” على الصليب بسنوات قبله.

لكن الذي نستطيع الجزم به أن الخط بأقلامه ـ ابن مقلة ـ أصبح يضاهي بمضائه الحكم، يسمو إليه الوزراء والأمراء وأصبح بمنزلة المفاتيح والأختام الخطرة، فيه تكمن أسرار الدول، وشؤون البلاد والعباد. “لقد قطعت يده مخافة لأقلامه لا للسيوف الصوارم.” حسب قول أحد معاصريه.

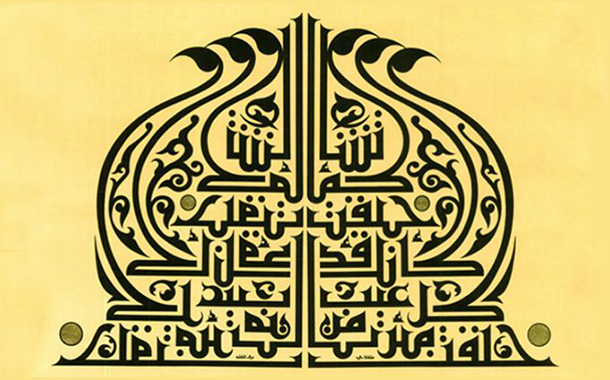

بنى ابن مقلة، الوزير لثلاث وزارات، لثلاث خلفاء، (المقتدر والقاهر والراضي) موازينه على ثلاث وحدات قياسية:

1 ـ النقطة المربعة.

2 ـ حرف الألف باعتباره عدداً من النقاط المصفوفة عمودياً.

3 ـ مستديرة الخط من النقطة إلى مبتدئها الدائرة.

كما اعتمد على تطوير”قطبة المحرر” لقلم “الطومار العريض” إلى أقلام أكثر ليونة، مثل: “خط النسخ” الذي أستخدم بكثرة في نسخ المصاحف، و”خط المحقق” زمن الخليفة “المأمون” (813 ـ 833م)، جاد “ابن مقلة” بموازينه التي رست على ستة أقلام/خطوط : الثلث،النسخ، المحقق، الريحاني، الرقاع، والتوقيع.

ظل العرب المسلمون ـ من بعد أقلام ابن مقلة ـ، يستخدمون الكوفي المستقيم الممدود في نسخ المصاحف، قبل أن يحيلوه إلى خط العناوين والبسملات، لمهابته الغرافيكية، وقدرته على إشغال الفضاءات المحيطة بأشكال وزخارف.

لم تبق حاضرة إسلامية إلا وأضافت على الخط الكوفي شيئاً من روحها، ومناخها، وثقافتها البصرية، تتشرب الموجود وتنفتح على مكامن أسراره وجمالياته وانفتاحه على فضاءات التجديد والتحوير والإتقان لسلاسة الأسس الهندسية العلمية التي استقام بها جسمه المعماري، في تهاديه اللدن لمرونة وحرية حروفه في علاقتها مع ذاتها أو في تآلفها مع غيرها، في وحدة الكلمة ضمن نظام علمي متقن للكتابة الغرافيكية.

لقد تألق الخط الكوفي في فضاءات ثقافة الشعوب والحواضر، وتعددت أشكاله التزيينية وزخارفه حتى جاوزت السبعين خطاً: من الكوفي البسيط المبسوط ،إلى البصري النيسابوري، مروراً بالمورق، والقيرواني، والمضفر، والمورق، والمزهر، والمربع، والتذكاري، والأندلسي، … و …الخ.

مع العثمانيين، أصبح للخط حظوة خاصة إذا عرفنا أن أعظم سلاطين بني عثمان “سليمان القانوني” كان شاعراً وخطاطاً، وترك لنا على الأغلب بخط يده ديوانه” ديوان محبي” أشعار في العشق (سنة 1566م). ومع الخطاطين المبدعين، انتقل الخط من مجرد وسيلة كتابة وتدوين إلى مرتبة العلم والفن، بقيم ثابتة وأصول مدروسة لا يمكن الخروج عليها، أو التعديل فيها، لصرامة ودقة الضوابط التي لم تترك المجال لغير إتقان الكمال أو الخلل في الأداء.

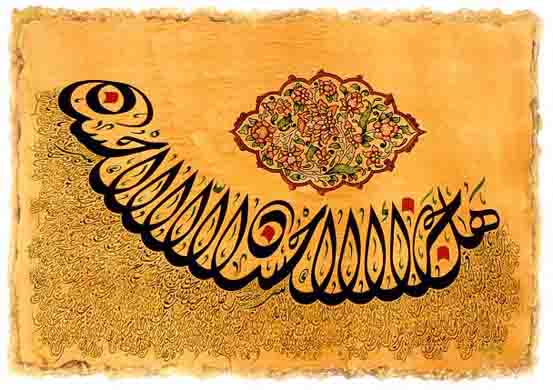

من هنا، يمكننا تحديد كفاءة خطاط عن آخر في درجة غناه الروحي، وحساسيته الفنية في التناجي مع القيم الرمزية للحروف، وتبدل موسيقا الصوت فيها، ودرجة الرهافة البصرية في علاقات تواصل الحروف ببعضها، تبعاً لدرجة غنى الخطاط البصري، والشفافية الروحية التي يتناول بها نصاً، كلمة، حرفاً، في فضاء الصفحة ومساحة الفراغ الذي يحيط بها صياغاته متنفساً وتوازناً كمن يطلق طيور صيده إلى طرائدها في فراغ الغابة المحصورة.

تبرز في هذه المعادلة درجة تفوق خطاط وخطاط لجهة الإتقان والتألق في درجات الحساسية، وجرعات الهواء في بناء اللوحة الخطية، تتداخل في ذلك عوامل عشقـية، ودرجات مران، ومتعة هوىً. كما يتجلى الأمر في مدى بهاء طغراء السلطان “سليمان” ـ التي يتم إرجاعها إلى أحد اثنين “قرة ممي” (1535م) أو الخطاط “كوجا نيشانجي” (1534ـ1537م)، مقارنة بطغراءات السلاطين “سليم الثالث” و”مراد الثالث” و”أحمد الأول” و”مراد الرابع” … الخ.

الخط والمخطوطة والمنمنمة

بتطور فنون الخط ومحترفاته تطور شكل وأنماط مخطوطات القرآن الكريم، وبلغت شأواً في الزخرفة والتنميق، بنيت بدءاً على الفراغات بين الآيات التي كان يتركها “زيد بن ثابت”، ومقدمات وأسماء السور التي كان يستخدم لها الخط الجاف الذي يميل إلى التربيع، ليشمل لاحقاً هوامش الصفحات تلويناً وتذهيباً، أخذ من الجهد لاحقاً، أكثر مما أخذه العمل الكتابي.

هر بتدوين النصوص الدينية/الوعظية، والأدبية الشعرية والعلمية صنف جديد من المخطوطات فتحت الباب أمام النقش والتوضيح بالصورة، بدءاً، ليتحول فيما بعد إلى عنصر رئيسي مستمداً أصوله عن الفنون الآسيوية الصينية والهندية ليصبح فناً إسلامياً خالصاً، تهافت على اقتنائه الملوك والأمراء وتفننت به المحترفات.

ع “الواسطي” (القرن الثالث عشر الميلادي) نما فن المخطوط المصور “المنمنمة”، في تزويقه لمقامات “الحريري” واضعاً أسس المدرسة البغدادية في هذا الفن، الذي سرعان ما بنى عليه “التيموريون” و”الصفويون” ومن ثم “العثمانيون” عمرانهم المضاف المجدد على صفحات مخطوطات، تبادل الخط والنقش مواقع الأهمية من فترة لأخرى، وحسب معلم وآخر، رغم أن أغلب النقاشين كانوا خطاطين في الوقت ذاته، ولكن تطور الحياة ونشوء المحترفات المؤسساتية أدخلت التخصص، وأحاطت المعلمين بحرفيين تلامذة يتولون تنفيذ تصورات المعلمين، لتوصلنا بتحف رائعة تجمع بين الفنين:

ـ “مقامات الحريري” “للواسطي” (1258- 1242م).

ـ “تذكرة الأولياء” “لحميد الدين العطار” الشاعر الصوفي الفارسي.

– “معراج نامة” القرن الرابع عشر.

ـ “الشاه نامة” (1335م)

ـ ” كليستان ” لشاعر فارس “سعدي” القرن الخامس عشر.

ـ “المنظومات الخمس” للشاعر”نظامي”، المدرسة التيمورية بهزاد وتلامذته.

ـ “الأنطولوجيا الشعرية” مختارات (1520 ـ 1530م) للشعراء “حافظ” و”شيرازي” و”شاه كمال” و”عمادت سليمان”.

ساهم فن المخطوطات هذا، في فتح آفاق أكثر جمالية في فضاء فن إخراج الصفحة وتنميقها بتنسيق العلاقة بين الخط والصورة، وفسحة المساحة/الصفحة. فنبغ الإيرانيون في حقبتي الأسر “التيمورية” و”الصفوية” في فن التذهيب والنقش، وتفوقوا على غيرهم، واخترعوا خطاً خاصاً بهم “خط الشكستة” (وهو أقدم خط عرفه الفرس)وعلى خط التعليق رفعوا خصوصيتهم التي تجلت في الخط الفارسي، و”النستعليق” الجامع بين التعليق والنسخي في القرن التاسع الهجري، أبدعوا به تزويق قصائد شعراء فارس الكبار “الفردوسي” و”النظامي” و”سعدي” و”حافظ” و”الجامي” في أكثر من 300 مخطوطة أدبية وتاريخية ووعظية منها “شاهنامة الفردوسي”، و”كليستان السعدي”، وإضافات على”معراج نامة”.

أدى الصراع المذهبي في القرن السادس عشر بين الإمبراطوريتين: الصفوية الشيعية في إيران، والسنية العثمانية في الشرق إلى منافسة كبيرة بين محترفاتهما في مجال فن المخطوطات والعمران ـ باعتبارها شكلاً من أشكال شرعة مرجعية دينية ـ فبعدما كان “هولاكو” قد نقل محترفات المدرسة البغدادية – بعد سقوطها سنة 1393- في فن المنمنات الى “سمرقند” ومن ثم “تبريز” و”هرات” في عهد خلفائه، وتألق نجم المعلم “بهزاد” وتلامذته لدرجة غدا اهتمام الصفويين بحماية “بهزاد”، الخطاط الرسام، زمن الحروب العثمانية يتجاوز أهمية حماية القصر الملكي، فإن أول اهتمامات “السلطان سليم” تركزت في انتصاره في معركة “جالديران” (1514م) كانت على نقل خزائن “تبريز” للنقش والمخطوطات إلى محترفات ملكه. لتضاهي محترفات “تبريز” و”هرات”. المحترفات التي أعطت الإنسانية والحضارة الإسلامية أسماء جليلة مثل: “قرة ممي”، و”كوجا نيشانجي”، و”حمد الله الأماسي”، و”الحافظ عثمان”، و”عبد الله زهدي” وهو الذي خط بالقلم الجليل جدران المسجد النبوي، والمـتأخرين بعدهم “الشيخ عبد العزيز الرفاعي”، و”سامي أفندي”، و”هاشم محمد البغدادي”، و”العملاق حامد الآمدي”، و”محمد عارف” وغيرهم …

وهنا يجدر التنويه بالإضافات والتحسينات التي أدخلها خطاطو المحترفات الهمايونية العثمانية، وخاصة لجهة فن تراكيب اللوحات الخطية، والأشكال التصويرية، بالكتابة الخطية والتي تشكل اليوم الخزان الذي تغرف منه جل اللوحات الخطية المعاصرة. فهم الذين أينعوا خط “الديواني الجلي” الذي غدا هوية عثمانية، وخط “الرقعة” و”السنبلي” فضلاً عن مئات المخطوطات التصغيرية التي تجاور فيها الخط والنقش والتذهيب. ويقال بأنه توقفت الإضافات الخطية من بعدهم عند سنة 1800م – حسب قول الخطاط المعروف محمد سعيد الصكار-.

الخصائص التصويرية للحرف العربي والمباهج الشكلية للكتابة

نزل القرآن الكريم وحياً استوطن شكلاً كتابياً تجلى في صيغة “كتاب” بضرورات الدولة الدين، كتاب مرآة يقين المسلمين إلى طمأنينة يوم الآخرة في تبديه المقدس بالإعجاز.

الكتاب جامع لغة الوحي، واللغة روح الكتابة، والكتابة حامل بصري للنص على شكل خط، تشكل في تآلف الحروف، و”الخط هندسة روحانية …” ـ حسب “المستعصمي” ـ وهو ” أصيل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد” – حسب “الفارابي”-، وهو تشكيل متناسق في ترادف الحروف بما تتواطاْ به، والمعنى في سياق النص بالشكل الذي تتبدى به في فتنة التصوير، وعلى هذه العلاقات الموازين يبلغ النص المحمول مداه التعبيري فائق التكامل أو التناسق بين شكله ومعناه. فإذا كانت بلاغة اللغة تتجلى في مداها النصي المتبدى في لبوس الكتابة، ففن الخط يتجلى في بهاء البصر، وعلى إيقاع حركة القلم، ودفء اليد وملمس السطح، وزاوية نظر العين من علو وميلان، يستكمل كل نص شكل تبلوره جسداً لروح له الكلمة الفصل.

عود فضائل جودة الكتابة العربية إلى علم تحسين الحروف المتبدى في أشكال وطرائق استخدام أدوات الكتابة، وتفضيل حسنها على رديئها، وأسباب ذلك في نوع الآلة، ومهارة الاستعمال، حسب وتبع درجة مزاج وخبرة الخطاط، وحسب الألفة التي تبتنى بين الأدوات في علاقتها ببعضها، وعلاقتها بالخامات، وعلاقة الخامات بالعنصر البشري، حيث ـ العلمية الهندسية القصوى ـ يكاد لا يتشابه خطان لاثنين مهما تقاربا. فرغم الموازين التي اجتهد بها العمالقة العلماء الخطاطون الفنانون.

إذ طرداً لدرجة إتقانهن لفنونهم، كانت تتوسع فسحة الحرية لفنهم، وتتنوع خصائصه، وصيغه الجمالية بتصويريات بهية، استدعتها التعديلات والتجاويد والإشراقات من جيل لجيل، ومن معلم لمعلم، ومن مناخ لآخر/ كما لا يمكن معرفة خط فنانين مجودين دون توقيعهما؛ لفحش الضوابط الدقيقة لموازين الخط.

ساتذة كبار فنانون مجتهدون، أحبار في الوله والوجد بالكلمة الكريمة، يقيمون ممالك خطية تحرس بيقين الروح إلى متعة الكمال على آخر قطرة من ضياء العين، قبل أن تفقؤها المخارز العاجية المزخرفة، أو تتيه بالضياءات المجردة إلى مدى العتمة النورانية.

تاهت إلى مجد الخط طموحات دنيوية، وتنافست إمبراطوريات على الهياكل المقرفصة أمام محابرها الواطئة في عتمة المحترفات، التي تنحني لعروشها رقاب أشرس الحكام، وأقساهم لقدرة التجلي الرقيق للكلمة/الضياء، حين تتضمخ بأطايب أحبارهم، وعلى إيقاع صوت المؤذن، ومخيال المواعظ الدينية في تفارق برزخي الجنة والنار، يترقق وجد يسوح ما بين الكلمة الإلهية والمنمقة الشعرية، يمد الحرف خيطاً وهمياً كانعكاس القمر في مرآة وجه الحبيب، يشد القلم واليد وبؤبؤ العين إلى نقطة تسمو في مد الألف الذائبة في اللام من حول دوران الخط على تواص نقاط الدائرة.

يحكى أن الشاه “عباس الصفوي” كان يحمل الدواة للخطاط “علي رضا” وأن السلطان العثماني “بايزيد الثاني” كان يحمل الدواة للخطاط : “حمد الله الأماسي”، وأن السلاطين في العصور المتأخرة ألحقوا الخطاطين بدواوينهم يحملون الأقلام والأوراق، يدونون كل شيء في لحظته وبحضرتهم، وأن مرتبة خطاطين بلغت أيام العثمانيين مرتبة وزير.

هي صلاة؟ أم تيه صوفيين إلى التوحد مع ذات الجلالة في محرقة الشوق؟ أكان للخطاط فسحة سجادة الصلاة خارج القرفصة أمام موقدة روحه ما بين الدواة والقرطاس؟ هذا الذي يجعل السلاطين ـ الذين بشفاههم تتعلق أرواح شعوب ومصائر مدن وحرائق البرية ـ وهم يحملون الدواة لخطاطين، أية متاهة لشجرة الحرف هذه تورق وتورق تنمو وتعلو وتستضيء بها الضياءات؟.

في البدء كانت الكلمة، والكلمة حروف، والحرف صوت، والصوت نداء افترق به الإنسان عن غيره من الكائنات في صرخة الألم، وشهقة اللذة، ونداء الاستغاثة. والحرف في الكلمة انتقال من العالم المرئي إلى المتخيل النوراني يتبدى لأهله، فهو الوسيلة والمطية، والوحدة الأولى للغة وهو صورة الصوت وشكله.

والحرف وسيلة القبض على الكلمة تصويرها بامتلاك معناها وتثبيتها مشهداً ملموساً بالبصر خارج المفهوم المجرد. تصبح قريناً مثيلاً شاهداً مناجاة، مشكاة، والمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد شجرة مباركة … والكلمة فعل أمر إلهي، {اقرأ باسم ربك الذي خلق..} لا لتقرأ كالببغاء، إنما لتتواصل في تقاطع المعرفة لإدراك عظمة الخالق، وقيمة المخلوق الإنسان والنبات والأجواء والوسائل، وأول الوسائل القلم، القدرة في توقها إلى الخلود.

فتنة الحرف في بعده الروحي و مجاله الهندسي

لقد تطورت الكتابة العربية بفعل الحاجة، ونما الخط شكل الكتابة إلى مرقى المشهدية البصرية فتنة على إيقاع الهم الديني، وشفعة الدولة الدنيا، بركة وجمالاً، والله جميل يجب الجمال، والوجد في الله تماه في الجمال، بتجليات الحس النوراني وإشراقات المخيلة والتذوق بالبصر مجاهل البصيرة، والتواصل بالعشق إلى تجليات قدرة الله، في فضاءات ومعارج السموات والكواكب السيارة والظلال الهاربة إلى منازل القمر الثماني والعشرين، بعدد الأحرف (14) مستترة و(14) ظاهرة فوق الأرض، كما يحلو للصوفيين إستيلاد معاني لأرقام الفلك من تداخلها، والحروف في اتزان نعمة الحمد بخلق الله القادر كل شيء، الذي علم آدم الأسماء. فمتاهة الحرف في الهندسة: “في القرآن علم كل شيء، وعلم القرآن في الأحرف التي في أوائل السور، وعلم الأحرف في لام الألف، وعلم لام الألف في الألف، وعلم لام الألف في النقطة”. أكان “الحسين بن منصور الحلاج” يبني على علوم ابن مقلة؟ أم كان يضع فلسفة الروح لهندسته الخطية؟

إن الخصائص التجريدية، والقيم الجمالية للحرف العربي، والصياغات المتقنة الإخراج للوحات الخط، وتعدد مجالات تجليها في الجدران والسقوف والمخطوطات والثياب والأواني والمنمنمات، جميعا جذبت إليها، مبكراً، اهتمام أكثر من فنان أوربي، لقد ساهمت اتصالات الحروب الصليبية، ومناسك الحج إلى بيت المقدس، وأقاصيص “ماركو بولو”، والتراث الأندلسي في إثارة واستنفار المخيلة الأوربية لاستقبال ذخائر الشرق العربية والإسلامية الخطية والزخرفية بوَلـَه بصري.