في إطار البحث في مشروع نظرية لنقد الخط العربي، كان لابد لنا، بادئ ذي بدء، من متابعة ما كتب عنه منذ نشأته إلى يومنا هذا. وهذا أمر متعذر من الناحية العملية بسبب غياب بعض المصادر التاريخية أو فقدانها. ولكن الميسور منها، وهو غير قليل، يسعفنا في تكوين فكرة عما غاب أو فقد. ذلك أن أغلب من كتبوا في هذا الموضوع يرددون ما كتبه الأسبقون، وينقلون عنهم نصوصاً طويلة، حتى لتكاد تتشابه نصاً وأسلوباً. وهي على العموم كتابات انطباعية، لا تتأمل ولا تتوغل في باطن العملية الإنشائية لهذا الفن. أما القلة القليلة من الكتابات الجادة فلم تتعرض إلى هذا التحليل، ولم تخرج عن الإعجاب، وأحيانا الانبهار، بمعطيات هذا الفن الذي يعد بحق أصفى الفنون العربية وأكثرها أصالة. وهذا ما جعلنا نطمئن إلى أن دراسة من هذا الطراز، لا وجود لها في مكتبتنا الخطية، لا قديماً ولا حديثاً.

في إطار البحث في مشروع نظرية لنقد الخط العربي، كان لابد لنا، بادئ ذي بدء، من متابعة ما كتب عنه منذ نشأته إلى يومنا هذا. وهذا أمر متعذر من الناحية العملية بسبب غياب بعض المصادر التاريخية أو فقدانها. ولكن الميسور منها، وهو غير قليل، يسعفنا في تكوين فكرة عما غاب أو فقد. ذلك أن أغلب من كتبوا في هذا الموضوع يرددون ما كتبه الأسبقون، وينقلون عنهم نصوصاً طويلة، حتى لتكاد تتشابه نصاً وأسلوباً. وهي على العموم كتابات انطباعية، لا تتأمل ولا تتوغل في باطن العملية الإنشائية لهذا الفن. أما القلة القليلة من الكتابات الجادة فلم تتعرض إلى هذا التحليل، ولم تخرج عن الإعجاب، وأحيانا الانبهار، بمعطيات هذا الفن الذي يعد بحق أصفى الفنون العربية وأكثرها أصالة. وهذا ما جعلنا نطمئن إلى أن دراسة من هذا الطراز، لا وجود لها في مكتبتنا الخطية، لا قديماً ولا حديثاً.

ولذا اعتمدنا منهجا يقوم على دراسة العناصر الأولية المكونة لهذا الفن لغرض التعرف على طبيعتها وخصائصها وطاقاتها التي تنعكس على المصورة النهائية من حيث كونها عناصر مجردة، والخروج بالنتيجة إلى مجال التطبيق الممكن لها. لأن الكلام العام على الخط العربي يبقى في حدود المنظر في ما هو كيان متكامل قائم بالفعل، مؤسس على عناصر مختلفة، فيها ما هو مجرد، وفيها ما هو فني مرتبط بمعايير فكرية أخرى. بعبارة أخرى: يبقى الكلام في حدود التعامل مع كيان منجز، كما لو كنا ننظر إلى صورة فوتوغرافية جميلة ونبدي رأينا فيها، دون التساؤل عن حالات الظل والضوء، وعن زاوية النظر، والمحاليل الكيمياوية، والموجات اللونية، والتحكم الشخصي للفنان في هذه العناصر التي جاءت متكاملة في الصورة التي نراها.

النظر إلى الخط العربي بهذا الشكل يثير فينا أحاسيس مختلفة تتحكم في تكوينها ثقافتنا العامة ومزاجنا الشخصي؟ وذلك ما يبقى مغاليق هذا الفن محكمة وكأنها خلقت هكذا منذ الأزل.

في السطور التالية محاولة للاقتراب من أحد هذه العناصر، والنظر فيه كحالة مجردة تصر في الخط كما تصر في غيره. وهذا العنصر الأول الذي سنبحث فيه هو (الخط) بمدلوله الهندسي، من حيث هو خط يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة. ذلك أن فن الخط العربي يقوم على هذا العنصر أساساً. وقد أخذنا قيمة واحدة من قيم هذا العنصر، وهي طاقته الحركية، لننظر إلى أي مدى تخدمنا هذه الطاقة في بناء لوحة خطية، وما هي حدود واتجاهات هذه الحركة التي تؤثر على الصورة النهائية للوحة الخطية.

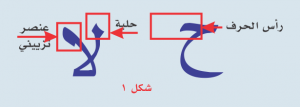

عند تجريد أشكال الحروف مما يلحق بها من عناصر الدلالة كالنقاط ورؤوس الحروف، ومن العناصر التزيينية الأخرى، مثل حلى الحروف التي لا تدخل ضمن القيمة الجوهرية للحرف (شكل1)، لا يبقى لنا من الحرف إلا شكله العام الذي لا يختلف عن الأشكال التي تكونها حركة الخط الهندسي المجرد باتجاه ما. وهي أشكال هندسية معروفة، مستقيم، منحني، وحالاتهما.

عند تجريد أشكال الحروف مما يلحق بها من عناصر الدلالة كالنقاط ورؤوس الحروف، ومن العناصر التزيينية الأخرى، مثل حلى الحروف التي لا تدخل ضمن القيمة الجوهرية للحرف (شكل1)، لا يبقى لنا من الحرف إلا شكله العام الذي لا يختلف عن الأشكال التي تكونها حركة الخط الهندسي المجرد باتجاه ما. وهي أشكال هندسية معروفة، مستقيم، منحني، وحالاتهما. وتكون الأشكال المتبقية بعد التجريد أشبه بالهيكل العاري لبناية في طريق الإنشاء، مهيأة لاستقبال أي مشروع تكميلي محتمل. وهذا المشكل وان كان لا يعطي شكل المحرف المقصود، إلا أنه يوحي به، ويشير اليه. وبما أنه الهيكل الأساسي لبناء الحرف، فهو بهذا الواقع، مركز التعامل مع الوضع المستقبلي له.

بمعنى آخر: إنه مشروع كينونة الحرف الذي يتحدد على أساسه شكله الدلالي، والهيئة الجمالية التي نريدها له. (شكل2). ويمكن للدلالة أن تتحقق بأبسط الأشكال، دونما حاجة إلى التزويق والتزيين. وهذا ما نراه في الكتابة البسيطة التي توصل رسالتها إلى العين، وتنتهي مهمتها عند هذا الحد. ذلك أن الدلالة لا تشترط الجمال، لأنها ليست قيمة في ذاتها، إنما هي إشارة أو إيماء أو تلميح أو معنى.

المعنى هو الذي يحتمل أن يكون جميلاً أو لا يكون، في حين أن الجمال شرط لازم للفن، من جانبه الحسي لا المجرد، والحواس هي الكفيلة بتصنيف مستوياتها وفق الحالة المعرفية. إذن فالجمال مسألة أخرى، ليست من شروط الدلالة، وإنما من شروط الفن. ولكن إذا تحقق الوضع الدلالي ضمن جو جمالي، فإنه يضع أحاسيسنا في مرتبة أعلى، ويجعلنا إزاء قيمة إضافية للدلالة، تجعلها أكثر إثارة وتأثيراً، وهذا هو ما يعنينا في الخط العربي.

فإذا جردنا شكل المحرف من عناصر الدلالة والجمالية، يبقى لنا وضعه الهندسي، كما قدمنا، وهذا الوضع الهندسي بحد ذاته ينطوي عل قيم جمالية وإيمائية بمقادير مختلفة نريد هنا أن نتحدث عنها، خارج ما استقرت عليه مفاهيمها في علوم الحساب والهندسة وفنون العمارة والتصميم أي بما تتيحه هذه الخطوط المجردة من إيحاء يمكن الاعتماد عليه في الخط العربي. بهذا الاعتبار نكون أمام نوعين من الخطوط: المستقيم والمنحني. وأمام واقعين لهذه الخطوط: الشكل والحالة. فأشكال المستقيم ثلاثة هي (شكل3): الخط الأفقي والخط العمودي والخط المائل. أما الخط المنحني فمساره مختلف عن الخط المستقيم وحالاته كثيرة كحالة الثعبان والحلزونة والدائرية وغيرها. والخط المستقيم بأشكاله وحالاته أقسى من الخط المنحني، وأصلب. في حين يكون الخط المنحني أكثر ليونة وعذوبة، وأكثر احتواءً على الطاقة الحركية.

فإذا أخذنا الطاقة الحركية لأشكال الخط المستقيم فإننا نلاحظ أن شكلين من أشكاله، وهما: الأفقي والعمودي، وجدناهما ساكنا سكوناً تاماً وذلك بسبب كمون هذه الطاقة فيهما وعدم ظهورهما بشكل محسوس، فهي لا تستثار بمد الخط نفسه باتجاهه المرسوم مهما كان طول هذا الامتداد، وإنما تستثار بخروجه عن مساره، أو مجاورته مساراً مختلفاً عنه.

فالخط الأفقي المفرد ساكن ما لم يرتبط بخط من غير نوعه (كالعمودي أو المائل أو المنحني)، سواء كان هذا الاتصال يرتبط به عضوياً أو إيحائياً عن طريق المغالطة البصرية (شكل4).

والدليل على ذلك أننا لو رسمنا خطاً أفقياً منفرداً على ورقة بيضاء، لما أحسسنا بحالة حركية فيه، ولكننا نحس بأنه مهيأ لحالة انتشار؛ أي بإمكانية تحول الحركة الكامنة فيه إلى التحقيق. ولكنه من ناحية أخرى يساعد على إظهار حركة الخطوط الواقعة عليه. والخط العمودي هو الآخر، وللسبب نفسه، ساكن ثابت، لا يحتوي على الحركـة بمفرده، ولا يوحي بها. ولكنه يشعرنا بأنه مهيأ للانجذاب إلى الأعلى أو الأسفل، فإذا حصر بين خطين أفقيين لم يعد يوحي بالانجذاب، وعاد إلى خموله مثلما كان وهو منفرد، (شكل5).

ومع أن الخطين كلاهما، الأفقي والعمودي، يوحيان بالحركة إذا جاورا خطوطاً أو أشكالاً أخرى، إلا أنهما يخلوان من هذا الإيحاء ذاتياً، ولذلك يبقى إيحاؤهما بالحركة وهمياً بسبب بقاء الحركة في حالة الكمون، وعدم قيام إمكانيات أخرى لاستثارتها، (شكل6).

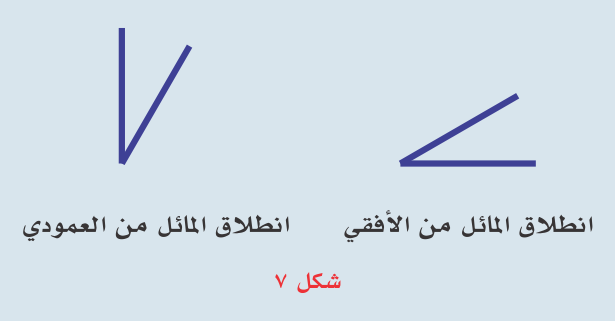

الشكل الوحيد الحركي: هو الخط المائل، مهما كانت درجة ميله. وذلك لانطلاقه من نقطة خط ساكن (أفقي أو عمودي)، وتجاوزه هذه النقطة. فهو إذا انطلق من نقطـة خط أفقي، أوحــى بالنهـوض أو الهبوط من أفق مستقر، وإذا انطلق من نقطة خط عمودي أوحى بأنه يتفرع منه، وإمكانية انجذابه إلى الاتجاهين (العمودي والأفقي) إمكانية محسوسة تلتقطها العين، (شكل7).

وربما يتوهم، في حالة الشكل السابق، أنه يمكن الافتراض بأن المائل هو الثابت، وأن الأفقي والعمودي هما المتحركان من نقطته. وهذا غلط، لأن الأفقي والعمودي أصل، وطبيعتهما ساكنة، والمائل حالة من حالاتهما، وأن إمكانية الثبات الكامنة في هذين الخطين أقوى وأكفأ مما هي عليه في المائل، لأن المائل هو إحدى حالات الحركة الممكنة لأي منهما. وما يقال عن المائل يصح في المنحني من حيث كونه تحققا للحركة الكامنة في الأفقــي والعمودي، مثله مثل المائل، وعلى هذا الاعتبار يمكن للخط المائل والخط المنحني، إذا ارتبطا بالأفقي والعمودي، أن يوقظا فيهما الحركة الكامنة، وينقلاهما من حالة الركود إلى الحركة المحسوسة، (شكل8، وشكل9). إذن فالحركة في الخطين الأفقي والعمودي، إمكان في حالة كمون، وتكون في الخطين المنحني والمائل، إمكان في حالة تحقق.

ونحن نستطيع إبراز هذه الحركة بدرجات مختلفة من خلال ما ننشئه من علاقات بين خط وآخر. على أساس ما تقدم، يمكننا أن نسوغ المعادلة التالية : (ارتباط أفقي بأفقي، أو عمودي بعمودي = عدم ظهور الحركة بشكل محسوس). أي أن : الكمون + الكمون = كمون. (ارتباط الأفقي والعمودي بالمائل والمنحني= ظهور الحركة بشكل محسوس). أي أن: التحقق + الكمون = تحقق (شكل10).

ونحن نستطيع إبراز هذه الحركة بدرجات مختلفة من خلال ما ننشئه من علاقات بين خط وآخر. على أساس ما تقدم، يمكننا أن نسوغ المعادلة التالية : (ارتباط أفقي بأفقي، أو عمودي بعمودي = عدم ظهور الحركة بشكل محسوس). أي أن : الكمون + الكمون = كمون. (ارتباط الأفقي والعمودي بالمائل والمنحني= ظهور الحركة بشكل محسوس). أي أن: التحقق + الكمون = تحقق (شكل10).

(امتداد المنحني أو الماثل بنفسيهما، أو ارتباطهما ببعضهما = ظهور الحركة بشكل محسوس). أي: التحقق + التحقق = تحقق. (شكل11). ذلك لأن حركتهما في الأساس متحققة، وحركة ما أضيف إليهما متحققة كذلك.

إذن فالطاقة الحركية المتحققة، أقوى على جذب الكامن إليها، مما للكامن على امتصاصها. وهذه مفارقة بحاجة إلى تأمل، فالأفقي والعمودي اللذان وصفناهما بسر (الأصل) و (الاستقرار) يكونان الآن تابعين لحالة من حالاتهما، أي المنحنى والمائل. ويعود ذلك إلى كون تحقق الحركة أقوى من كمونها، وهي متحققة في الحالتين، وكامنة في الأصل.

فما الذي يعنينا من كل هذا في فن الخط العربي؟ يعنينا منه حالتا: التحقق + الكمون، والتحقق + التحقق لأننا عندما نرسم حرف الألف عل أساس (الكمون + الكمون)، نحصل على (شكل12):

وهو شكل راكد لا يوحي بالحركة ولا يثير إحساساً جمالياً. وعندما نرسمه على أساس (التحقق +الكمون) نحصل على الأشكال في (شكل13): وهي أشكال أحفل بالحركة مما سبق.

وعندما نرسمه على أساس (التحقق + التحقق)، نحصل على الأشكال في (شكل14): وهي الأشكال الأكثر امتلاء بالحركة. وإذا توالت حروف الكلمة، وكان فيها ما يسعف عل إنشاء تحققات، جاءت النتيجة أحفل بالحركة والنمو والتوالد، وأقوى تأثيراً على العين، وأعظم أثراً على النفس. وهو ما يفترض أن يكون في حساب الخطاط عندما ينشئ لوحته الخطية.

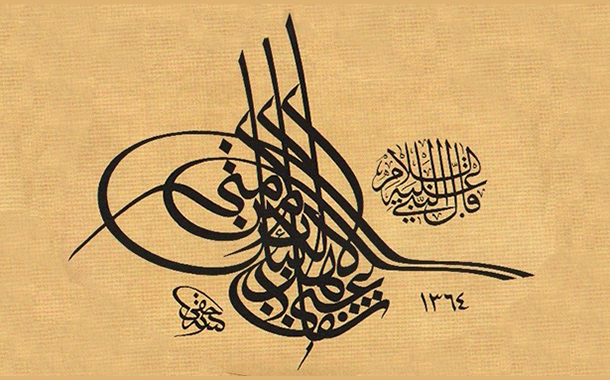

ففي (شكل15) “كن فيكون” وهو تكوين بالخط الديواني. نلاحظ الحركة من خلال تحققها على مستويات مختلفة. وفي (شكل16) التكوين السابق، والقصبة نفسها. نلاحظ فيه حركة أنشط، بسبب انكباباب التصميم بأكمله إلى جهة اليسار، حيث اكتسبت الحركة تحققاً إضافياً.

من ناحية أخرى، نلاحظ أن السطر المخطوط إذا أقيم على مستوى خط الأفق، أو على تماس محيط الدائرة، أو جزء من هذا المحيط، يحصر الحركة في باطن السطر- وهي حركة قد تكون في غاية النشاط داخل السطر- في حين أنه إذا تجاوز هذا الإطار في بعض أجزائه، أثار الطاقة الحركية لمجمل السطر، ونقلها إلى مستوى أعلى وجعل إحساسنا بها أقوى. (الأشكال 17 و 18).

من ناحية أخرى، نلاحظ أن السطر المخطوط إذا أقيم على مستوى خط الأفق، أو على تماس محيط الدائرة، أو جزء من هذا المحيط، يحصر الحركة في باطن السطر- وهي حركة قد تكون في غاية النشاط داخل السطر- في حين أنه إذا تجاوز هذا الإطار في بعض أجزائه، أثار الطاقة الحركية لمجمل السطر، ونقلها إلى مستوى أعلى وجعل إحساسنا بها أقوى. (الأشكال 17 و 18).

(شكل17)، النص مخطوط على مستوى واحد، حيث تبدو الحركة محصورة داخل السطر. أما (شكل18)، النص السابق خارجاً عن المستوى السطري، أي بدخول تحققات إضافية، حيث أثيرت الطاقة الحركية، وانفتحت على أفق أوسع.

وربما يثار سؤال عما إذا كانت الخطوط العربية التقليدية كلها قابلة لهذا التفسير، وجوابنا عليه هو أن تلك الخطوط تخضع في النهاية إلى حقيقة كونها خطوطاً على أي حال، تختلف عن بعضها في المستوى، كثافة واتجاهاً، وما يجري على الخط يجري على مستوياته.

أما توجيه الحركة إلى حيث تتفاعل وأحاسيسنا، وتظل ضمن التكوين الجمالي المتوازن، وتتجنب الاتجاه العشوائي، فهي من المسائل الدقيقة التي يتحكم فيها وعي الخطاط وثقافته.

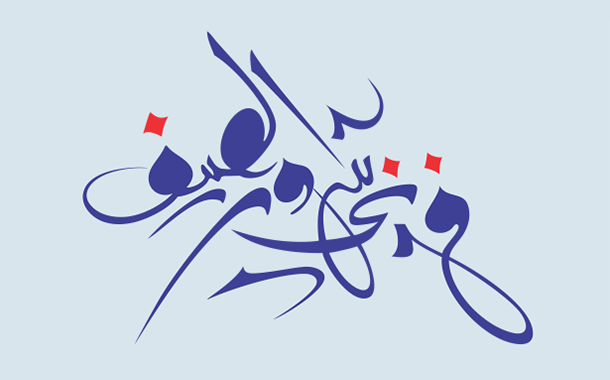

وأنا أعتقد أن أجمل الحركات هو ما قام على أساس طبيعي، أي ما نواه في الطبيعة من حركة. كحركة البشر والحيوانات والأشجار وغيرها. والجميل من بين هذه هو حركة الجسد الإنساني، لأنها يمكن أن تشتمل على أكثر من اتجاه في وقت واحد (تحقق+ تحقق). كالماشي الذي تتجه إحدى رجليه وإحدي يديه إلى جهة ويده ورجله الأخريان إلى جهة أخرى. وهذه أبسط أنواع الحركة الإنسانية. أما إذا شئنا أن نتقصى ذلك في أوضاع أخرى فسنجد حيوية عالية، وعذوبة وفتنة أخاذة يجب ألا نمر عليها بعجالة ودون تأمل. ومثالنا على ذلك حركة الجسم الراقص، وخاصة في التزحلق على الجليد، والباليه؛ حيث تتفجر طاقة الجسد الإنساني في هذين الفنين بأبرع أشكالها، حين يندفع أعلى الجسم إلى الأمام، وينسحب أسفله إلى الخلف، وكأن بعضه يجاذب بعضا.

أما حركة الحيوانات فهي حركة غريزية بدائية غير مشذبة، وإن كان بعض منها فاتناً بطبيعته، كحركة الطيور السائحة في الجو، في حين تبدو حركة الأشجار حركة محورية لاستقرار جذرها، واقتصار حركتها على أعاليها دون أسافلها.

وبما أننا نتحدث عن آفاق الحركة في الحروف العربية، يكون من المناسب أن نشير إلى أن الحركة الفضلى للحرف هي ما كانت في الاتجاه الطبيعي لحركة العين أثناء القراءة، أي أن الميلان يكون من اليمين إلى اليسار لأنه لا يتعب العين، أما العكس فهو متعب للعين، ومربك لعملية الاستيعاب وخصوصا إذا كان النص طويلاً، أو متعدد الفقرات، وهذا مع الأسف، ما نراه في بعض التصاميم الجديدة للحروف الطباعية وهو تقليد محض للحروف اللاتينية. أما إذا كان النص قصيراً وفقراته قليلة فيكون قليل الأثر على العين.

وربما يحتج البعض على ذلك بوجود بعض النصوص التراثية القديمة الجارية على هذا الأساس، أي الميل إلى جهة اليمين، فذلك نادر جداً، وغير منتشر، وهو بعد ذلك غلط لا يراعي مبدأ القراءة العربية ولا يشفع له كونه – تراثنا العزيز، فكم في هذا التراث من نزوات واجتهادات لا تقوم على أساس صحيح، سواء في هذا المجال أم في سواه.

والرسم في أعلى المقال هو مقطع من لوحة ” فهذه شهور الصيف عنا قد انقضت..” للكاتب (من لوحات معرض مجنون ليلى – باريس 1993)، وهي مبنية على أساس حركة الجسم الإنساني في التزحلق على الجليد، حيث يلاحظ اندفاع التكوين بقوة إلى أعلى اليسار، في حين ينسحب أسفله إلى اليمين بقوة متكافئة، وهي إحدى محاولاته في البحث في مجال حركة الخطوط.